閱讀是透過視覺從文字抽取訊息並理解意義的認知歷程。雖然「閱讀」常讓人聯想到「讀書」,但閱讀不只是讀書。讀任何媒介任何長度的文本,哪怕只是單詞,都是閱讀。而且閱讀與讀書在這個時代的生活脈絡也和以往大不相同。

生活中處處皆文字,閱讀是一種適應性的技能

生活中處處皆文字。閱讀的田野是由各種文本、媒介與情境構成的。大部分在真實情境中有幫助的閱讀活動,都非常零碎。網際網路與行動裝置普及後更是如此。

網際網路翻轉了內容的生產與傳播,但是時間與注意力依然是瓶頸

在過去,大眾接觸到的內容永遠是少數人生產的。網際網路普及,科技進步,每個人都能生產與發表內容。資訊爆炸,人的時間與注意力卻跟一樣有限。多工處理與後設認知能力比以往更重要。

書依然是有效的解決方案,但是很多事有了更好的解法

世界變化愈來愈快,書也愈來愈快過時。書還是有用的,但很多以前需要書的情境在這個時代已有更好的解決方案。人們對書的需求愈來愈少,也反映在生活型態與消費趨勢。

讀書依然有價值,但終究只閱讀的一小部分

讀書依然有其難以取代的價值。直到今天,我每年讀得最多的也還是文學。但這終究只是閱讀體驗的一小部分。

讀書作為休閒,要跟所有的休閒競爭

以前的休閒相對單純與單調。如今讀書要跟愈來愈豐富的休閒活動競爭注意力、時間、空間與金錢。例如原本買書的錢拿去買運動用品或是訂閱各種服務,原本看書的時間去健身或是看電影。

少就是多,產品服務化

上個時代的穩定世界,需求與解法的對映比較固定。人們要解什麼問題就買什麼回家(例如,書)。如今需求與解法都變得更快,對映也更動態。從擁有產品轉為使用服務是更適性的趨勢。例如和泰不只賣車,也經營計程車與租車等交通行動服務(MaaS)。

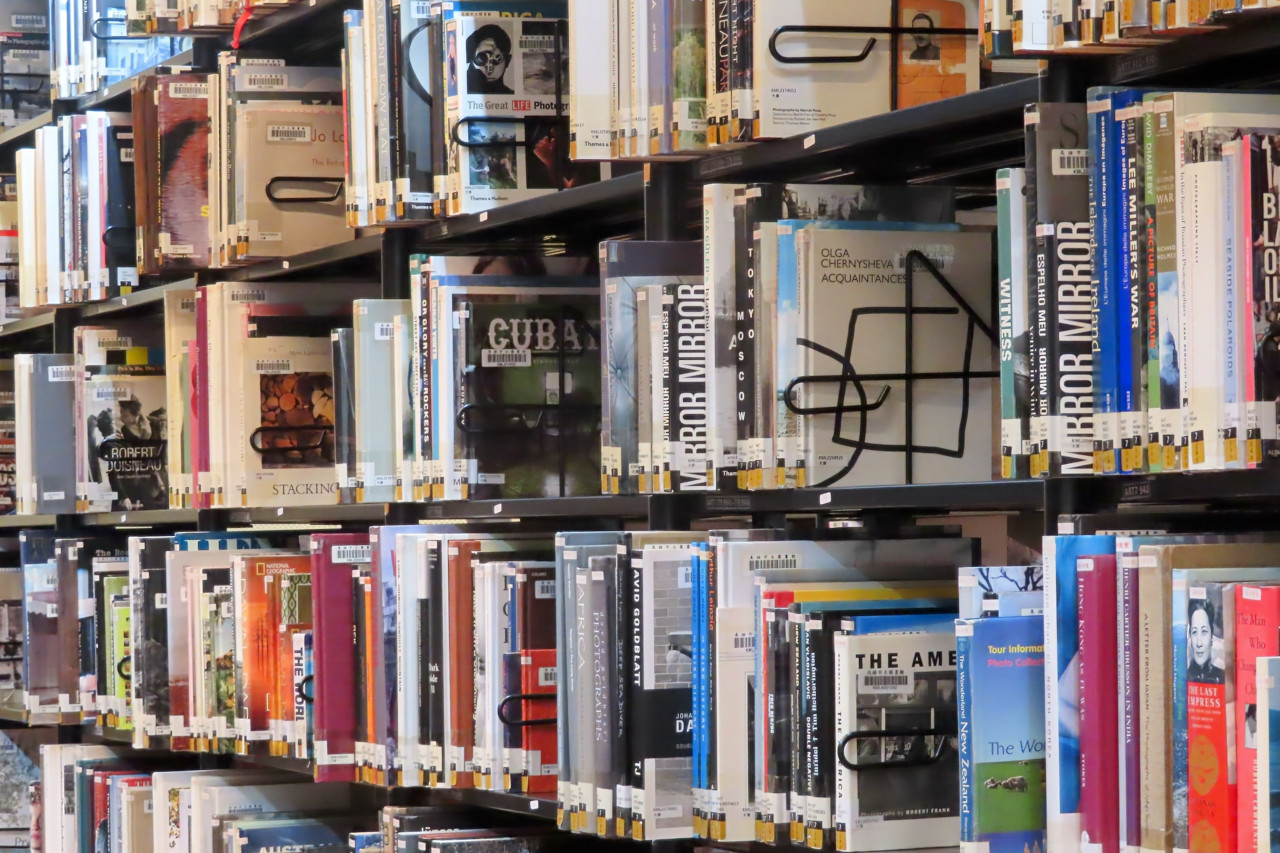

公共圖書館超越了連鎖書店,為使用者帶來更適性的服務體驗

現代的公共圖書館不再是上世紀陰暗有霉味、供奉紙書的嚴肅神殿,而是以人為中心、明亮現代的、豐富生活的共融場域,為使用者帶來更適性的服務體驗。甚至超越了誠品。

放下包袱,才看得到新的機會

二十年前,文建會的全國閱讀運動把閱讀與讀書連結起來。後來文化部繼承了這個連結。不能說沒有貢獻,但也有點役於物,錯失很多自由度。

以人為中心,放下「閱讀 = 讀書」的包袱,才看得到全貌,以及產業轉型的機會。對書、出版、推廣閱讀、洞察需求、驅動創新,都有幫助。否則就是愛之適足以害之了。

(本文是 2006 〈閱讀做為一種技能〉、2012 〈閱讀的未來〉與 2014 〈閱讀:文字的使用者經驗〉的延伸。)