上星期因為要搭高鐵北上開會,我第一次使用了高鐵的自動售票系統。當我在高鐵左營站看到自動售票系統的使用者介面時,我覺得那像是放在實驗室裡由受過訓練的專業人員操作的複雜儀器,而非提供一般民眾自行操作的設備。我發現這個系統易用性非常低,幾乎像是在考驗使用者。就用考試來比喻,以下依序列出高鐵自動考試系統出的五個考題。針對每個考題,我寫下作答時的觀察並附上認知心理學的分析。最後,我會再回到工業設計的脈絡中討論。

一、高鐵自動售票系統的使用者介面如何組織?

要順利操作高鐵自動售票系統,必須了解這個系統是由兩種介面組成的:下方的訂票介面與上方的付款介面,每個介面有獨立的顯示與輸入裝置。

要順利操作高鐵自動售票系統,必須了解這個系統是由兩種介面組成的:下方的訂票介面與上方的付款介面,每個介面有獨立的顯示與輸入裝置。

當使用者看到高鐵自動售票系統時,會以過去使用功能類似裝置的經驗來理解這個系統,例如台鐵與台北捷運售票機、自動提款機、自動販賣機等等。大部分的系統都是單一介面。也就是說,只有一種顯示與輸入裝置。

使用者很容易受到高鐵自動售票系統下方訂票介面的螢幕吸引,因為它的尺寸大,亮度高,而且是彩色的。相對地,上方付款介面的螢幕就很容易被忽略。當使用者看到一個大機器和一個大螢幕,會以過去操作單一介面系統的經驗(心智模式,mental model)來理解這個新系統。如果一開始就沒有適當理解使用者介面的組織,在之後的操作上遇到各種困難,也就無法避免了。

高鐵自動售票系統的功能很單純,訂票與付款的功能其實可以、也應該整合為單一介面。目前的系統不僅大部分使用者不熟悉,操作也沒有內部一致性,是一種非常糟糕的設計。

二、如何在訂票介面選擇出發時間?

訂票介面設計上的問題,在《大河馬的創意動物園》的「大河馬看高鐵自動售票系統」這篇文章中,已有精闢的分析。在此,我只針對我覺得最糟糕的設計,也就是選擇出發時間的介面,再作一些分析。

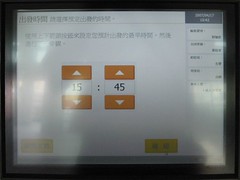

如圖所示,使用者要按「↑」、「↓」分別選擇時、分。「↑」、「↓」與「增」、「減」如何對映?我作過簡單的調查,使用電腦經驗豐富的年輕學生大約有 80% 認為「↑」是增加、「↓」是減少,另外 20% 則認為「↑」是減少、「↓」是增加。

如圖所示,使用者要按「↑」、「↓」分別選擇時、分。「↑」、「↓」與「增」、「減」如何對映?我作過簡單的調查,使用電腦經驗豐富的年輕學生大約有 80% 認為「↑」是增加、「↓」是減少,另外 20% 則認為「↑」是減少、「↓」是增加。

看出問題在哪裡了嗎?這個對應關係並不自然。如果連經常使用電腦的年輕學生心中對於「上下」與「增減」的對應關係都不一致,不常使用電腦的人更難理解這樣的設計。若一定要用方向來操弄數字的增減,「左右」比「上下」合適,因為所有受過義務教育的使用者都有「數線」的心智模式。

現在的介面,即使對熟練的使用者來說,也要按很多次才能選定出發時間。選定出發時間後,還要再到下一個畫面選擇班次。有這麼大的顯示空間,其實不需要用這麼麻煩的操作方式。例如,可以直接把每個班次顯示成一個按鈕,在組織上分成上午、下與與晚上三個區塊,讓使用者直接選擇。

三、在訂票介面操作完畢後,接下來該做什麼?

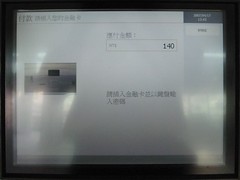

完成訂票並選擇付款方式(我選擇金融卡)後,訂票介面的大螢幕會顯示「請插入金融卡並以鍵盤輸入密碼」。畫面左邊則出現上方付款介面的照片。那張照片的用意顯然是要提示使用者轉換操作介面,但如果使用者一開始就假定這是單一介面的系統,覺得可以在這個螢幕完成訂票與付款,那麼這個提示是不夠強的。

完成訂票並選擇付款方式(我選擇金融卡)後,訂票介面的大螢幕會顯示「請插入金融卡並以鍵盤輸入密碼」。畫面左邊則出現上方付款介面的照片。那張照片的用意顯然是要提示使用者轉換操作介面,但如果使用者一開始就假定這是單一介面的系統,覺得可以在這個螢幕完成訂票與付款,那麼這個提示是不夠強的。

就我在現場的觀察,許多人知道在哪插卡,但插卡後就盯著下面的螢幕看。問題是,訂票完成後下面的螢幕就不再顯示任何新訊息,接下來的交易訊息是顯示在上面付款介面的單色小螢幕。許多人需要現場高鐵服務人員的提醒,才知道要看上面的螢幕。此外,下面的螢幕是觸控式的,上面的不是。這種單一系統內操作方式的不一致,也會造成使用者的困擾。

就我在現場的觀察,許多人知道在哪插卡,但插卡後就盯著下面的螢幕看。問題是,訂票完成後下面的螢幕就不再顯示任何新訊息,接下來的交易訊息是顯示在上面付款介面的單色小螢幕。許多人需要現場高鐵服務人員的提醒,才知道要看上面的螢幕。此外,下面的螢幕是觸控式的,上面的不是。這種單一系統內操作方式的不一致,也會造成使用者的困擾。

總之,這部分最大的問題,就是沒有給使用者明確的指示(command)。除了附上照片,還應該以文字的方式具體且清楚地指示使用者轉換操作介面,並說明理由。當然,最理想的作法還是整合為單一介面,否則困惑與混淆永遠都無法避免。

四、如何在付款介面插入信用卡或金融卡?

假定使用者已經將注意力轉移到上面的螢幕了,此時螢幕顯示「請插入金融卡」。這很好,直接給使用者指令,告訴使用者該做什麼。但,問題來了。

假定使用者已經將注意力轉移到上面的螢幕了,此時螢幕顯示「請插入金融卡」。這很好,直接給使用者指令,告訴使用者該做什麼。但,問題來了。

一張卡片可以用四種可能的方向插入信用卡與金融卡插入口,而只有一種是正確的。然而,在付款介面的信用卡與金融卡插入口旁,並沒有任何文字或圖像提示使用者正確的插卡方向。這就為使用者帶來極高的不確定性,使用者必須自行嘗試,找出正確的方向。

一張卡片可以用四種可能的方向插入信用卡與金融卡插入口,而只有一種是正確的。然而,在付款介面的信用卡與金融卡插入口旁,並沒有任何文字或圖像提示使用者正確的插卡方向。這就為使用者帶來極高的不確定性,使用者必須自行嘗試,找出正確的方向。

較好的設計,可以參考自動提款機的作法。一般的提款機都會在插卡處附近附上卡片圖像,以標明卡號或磁條的位置的方式提示插卡方向,降低不確定性。

五、在付款介面插入信用卡或金融卡後如何操作?

大部分的使用者都有提款機的心智模式,也會用這個心智模式理解付款介面。在一般的提款機,插卡後第一個畫面通常是選擇語言,然後就是輸入密碼的畫面了。在這裡,使用者也有同樣的期待。

問題是,成功插卡後,螢幕顯示的是「交易將進行,進行後無法取消,輸入/取消」。既然不選擇語言,應該就是直接輸入密碼了。「交易將進行,進行後無法取消」兩句是系統狀態(status)的報告,而且非常不清楚,有各種可能的解釋。人們的主觀期待會影響他們對這類訊息的理解,例如我因為期待看到輸入密碼的畫面,就解讀為系統正在與銀行連線,稍等一下就會出現輸入密碼的畫面。試了兩次,都等到操作逾時。到第三次時,我才看懂第三行「輸入/取消」的意義。

問題是,成功插卡後,螢幕顯示的是「交易將進行,進行後無法取消,輸入/取消」。既然不選擇語言,應該就是直接輸入密碼了。「交易將進行,進行後無法取消」兩句是系統狀態(status)的報告,而且非常不清楚,有各種可能的解釋。人們的主觀期待會影響他們對這類訊息的理解,例如我因為期待看到輸入密碼的畫面,就解讀為系統正在與銀行連線,稍等一下就會出現輸入密碼的畫面。試了兩次,都等到操作逾時。到第三次時,我才看懂第三行「輸入/取消」的意義。

「輸入/取消」其實是指令,叫使用者按鍵盤上的「輸入」或「取消」鍵。但這種呈現方式表達不清,不易讓使用者知道這是指令。在其他需要插入信用卡或金融的設備並沒有這個步驟,系統設計上就應該給非常清楚明確的文字指令並以醒目方式提醒使用者注意,而不該只是簡單地顯示「輸入/取消」。

較好的設計,是在插卡後直接顯示輸入密碼的畫面,並且讓使用者可以在那個畫面取消交易。

結語

在年初的新聞報導中,當民眾抱怨自動售票系統難用時,高鐵執行長歐晉德表示這是因為「民眾熟悉度不足」。歐執行長「讓人來適應機器」的想法,其實非常落伍,因為那是第二次世界大戰之前的觀念。過去五十年工業設計的發展,愈來愈重視「人」的因素。現在的想法是設計能夠適應人類認知能力特性與限制的機器,而不是訓練人去適應不符合人類認知能力特性與限制的機器。

這在國外不是新觀念,但台灣政府與業界在這方面的認識還是相當貧乏的。許多人想到產品設計,只想到功能與外觀,卻忽略了易用性。所以,台灣設計的產品在功能或外觀上或許有國際水平,但易用性相對來說總是比較差。事實上,易用性才是決定產品是否受歡迎、服務能否普及的關鍵因素。

對於政府部門與民間業者,我的建議是在各種產品與服務的設計階段就要有心理學家、特別是認知心理學家的參與。如果在設計階段就能充分考慮使用者認知能力的特性與限制,不僅能減少事後測試與修改的成本,更能增加產品與服務被使用者接受的機率。